|

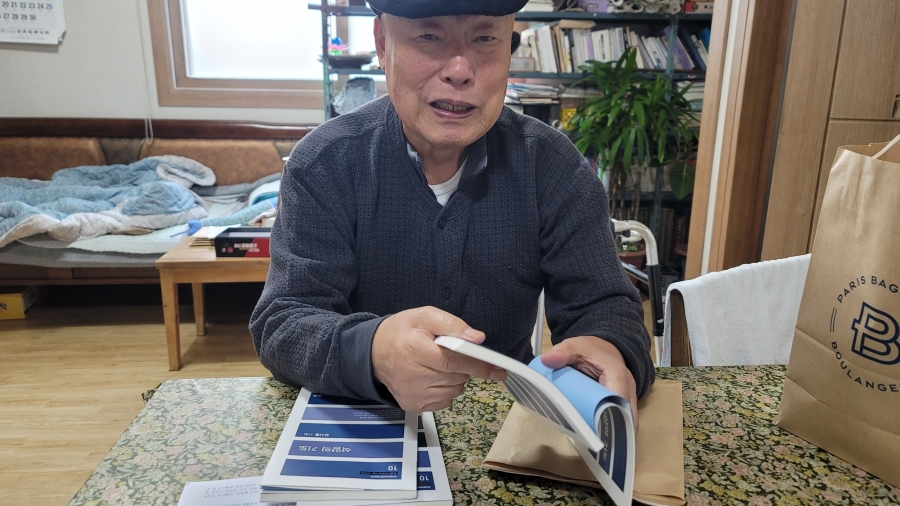

‘석양의 기도’ 시집 내고 입원한 김시종 시인  1993년 1월 4일부터 문경새마을금고 실무책임자로 자리를 옮긴 필자를 가장 기쁘게 축하했던 분 중에 김시종 시인이 있었다. 당시 필자는 33세, 김시종 시인은 51세였다. 필자와는 18세 차이였으니 숙항(叔行)이었고, 문단 경력으로는 조항(祖行)이었다. 선생님이 1967년 1월 중앙일보 신춘문예에 25세의 나이로 등단하시고, 26년이 되는 해였고, 필자는 아직 신춘문예는커녕 그 흔한 문예지에도 등단하지 못한 때였다. 그러나 필자는 선생님을 사숙(私淑)하고 있었고, 선생님은 문경문협 사무국장이라는 직함을 주고 키우고 있었다. 1993년 1월 4일부터 문경새마을금고 실무책임자로 자리를 옮긴 필자를 가장 기쁘게 축하했던 분 중에 김시종 시인이 있었다. 당시 필자는 33세, 김시종 시인은 51세였다. 필자와는 18세 차이였으니 숙항(叔行)이었고, 문단 경력으로는 조항(祖行)이었다. 선생님이 1967년 1월 중앙일보 신춘문예에 25세의 나이로 등단하시고, 26년이 되는 해였고, 필자는 아직 신춘문예는커녕 그 흔한 문예지에도 등단하지 못한 때였다. 그러나 필자는 선생님을 사숙(私淑)하고 있었고, 선생님은 문경문협 사무국장이라는 직함을 주고 키우고 있었다.

그 이전에는 선생님이 개최하는 영강근로자백일장에 나가 수필로 입상의 말석을 차지하는 등 선생님과 필자는 그냥저냥 탐색의 시간을 가졌는데, 이때부터 선생님은 필자에게 부쩍 관심을 높이셨다. 33세에 실무책임자가 된 필자를 조달(早達)했다고 칭찬하셨고, 필자는 그런 선생님을 모시고, 열심히 문단을 쫒아 다녔다. 그리고 1994년 11월 김창직 선생님이 창간해 지령을 늘려가던 ‘문예사조(文藝思潮)’의 신인상 공모에 수필을 응모하라고 했고, 선생님이 직접 심사위원이 돼 김창직 선생님과 같이 추천해 주셨다. 그 후 선생님은 문경서중학교에 근무하셨는데, 시간 날 때마다 필자 직장을 찾아 오셔서 이사장님을 만나 필자를 응원했고, 학교의 학생 예금 은행으로 우리 금고를 지정해, 처음으로 우리 금고가 지역사회 공공기관의 예금을 수탁하도록 배려해 주셨다. 그렇게 10년이 흘러 선생님은 문경중학교 교장으로 영전하셨고, 필자는 인생의 소용돌이를 만나 표류하기 시작하면서 2004년 문경중학교 앞에 작은 입시학원을 열게 되었다. 그러자 선생님께서는 직접 축하 난초를 들고 오셔서 새로운 출발을 격려하셨다. 그리고 그해 8월 31일 선생님은 모교에서 교장으로 퇴임하셨다. 문경중학교 강당에서 열린 퇴임식에 참석했는데, 아직 선생님은 얼마든지 현역에 계셔도 무방할 건강과 열정이 있었다. 그러나 62세 정년이라는 제도는 그런 사정을 감안하지 않았다. 야인이 되신 선생님은 자동차, 휴대폰, 컴퓨터가 없는 삼무(三無)의 시인으로 점촌시내를 늘 걸어 다니시면서 시를 캤고, 1년에 한 권 이상 시집과 수필집, 개인시잡지인 ‘영강시안’을 내셨다. 1976년 다른 지역 문인들을 끌어들여 억지로 창립한 ‘한국문인협회 문경지부’를 30여 년 동안 이끌면서 반석 위에 올려놓으신 후, 회장직을 내놓으시고, 자신의 문학세계를 자유롭게 펼쳐 문명을 더 높였다. 그런 때인 2006년, 필자 나이 46세에 문경문화원 사무국장 공모에 응모했고, 선생님은 필자의 합격을 진심으로 기원했다. 그리고 마침내 문경문화원 사무국장에 합격하자, 선생님은 자기 아들이 취직한 것보다 더 기뻐하셨고, 하루에 한 번 문화원에 들러 안부를 확인하셨다. 그렇게 문화원에서 2022년까지 지내는 16년 동안 필자의 필력은 선생님을 사숙(私淑)하면서 조금씩 늘어났고, 지난해 말까지 4년간 선생님의 뒤를 이어 문협 회장까지 무탈하게 보냈다. 그런 과정에서 선생님의 안부를 자주 확인할 수 없을 만큼 일에 묻혀 바쁘게 살았다. 2023년 11월 13일 백화문학 51집을 엮으면서 선생님의 원고가 빠진 것을 발견하고 깜짝 놀랐다. 언제나 문경문협이 발간하는 ‘문경문학’과 ‘백화문학’에 제일 먼저 원고를 내셨는데, 아차 싶었다. 그러고 보니 자주 전화하시면서 안부를 물어오던 선생님의 전화가 뜸했던 것이 떠올랐다. 바로 전화를 걸었다. 번호를 외우고 있는 집 전화였다. 전화벨이 울리는 동안 혹시나? 하는 생각이 들면서 선생님 안부를 전해주던 사람들로부터 아무 말이 없던 시간들이 스쳤다. 그러나 걱정한 것 이상으로 선생님의 목소리는 건강했다. 왜 안 나오셨냐고 묻자, 다리가 아프다고 했다. 그 이상이 아니라는 말씀에 안도했다. 그리고 백화문학 원고 청탁을 못해 죄송하다고 하자 선생님께서는 괜찮다며 원고를 바로 보내주겠다고 했다. 아니, 원고가 준비되면 필자가 집으로 받으러 가겠다고 했다. 그랬더니 잠시 후 선생님이 전화를 해 발표한 시 중에서 골라서 게재해 달라고 하셨다. 그래서 선생님이 주간문경에 발표한 최근 시를 역순으로 5편 뽑아 싣겠다고 하자, 좋아하시면서 고 회장은 순발력이 좋다고 칭찬하셨다. 그렇게 백화문학 51집을 엮고, 보름정도 지났다. ‘점촌사람들’이라는 책을 4명이 쓰면서 필자의 도움으로 이민숙 대표가 선생님에 대해 집필했는데, 이를 확인받으려고 11월 28일 집으로 전화를 했다. 그런데 뜻밖에도 사모님께서 전화를 받고, 선생님이 이상하시다며 한 번 와 달라고 했다. 여태까지 처음 있는 일이었다. 11월 29일. 집으로 찾아가 처음으로 선생님이 거처하시는 방에 들어갔다. 내의 차림이셨으나 모자도 쓰시고, 안색도 좋았다. 그러나 뭘 못 먹겠다고 하셨다. 내 몸은 내가 잘 안다며, 사모님께서 뭘 좀 드시면 좋겠다 말씀이 끝나기도 전에 역정을 내셨다. “나는 이제 다 됐습니다.” 하시면서 고개를 가로저으셨다. 도대체 겉모습으로는 병이 있어 보이지 않았는데, 그렇게도 음식을 후딱후딱 잘 잡수시던 선생님이 식음을 전폐하시다니 이해할 수 없었다. 사모님의 걱정 어린 말씀에 동조하면서 어쨌든 무엇이든 잡수셔야 되지 않겠냐고 말씀드렸지만 못 잡숫겠다는 도리질과 다 됐다는 말씀만 되풀이하셨다. 그러나 점촌사람들의 선생님 편 원고를 드렸더니 금방 다 읽으시고, 잘 됐다 승낙하신 후, 사모님께 ‘석양의 기도’ 시집을 갖고 오라고 일렀다. 최근에 국제PEN한국본부에서 창립 70주년 기념 시인선10으로 발간하신 ‘석양의 기도’였다. 2008년 시문학에 발표하셨던 책 제목의 이 시는 발표에 앞서 뚝딱 지으시고 보여주었던 시였다. 66세 때, 지는 해를 실감하시면서 지었고, 필자에게 읽어주시며 만족해하시던 모습이 선했다. 평소 선생님께서 존경하는 6.25 인천상륙작전의 영웅, 맥아더 장군의 ‘자녀를 위한 기도’에서 모티브를 가져 오신 것이라고 했다. 석양의 기도 김시종 젊은이와 함께 있어도 나는 지금 청춘이 아닌 것을 분명히 알게 하소서. 아름다운 꽃을 봐도, 현혹되게 마시며, 일정한 거리를 두고, 향기를 느끼게 하소서. 하던 일을 즐겨 계속하며, 새로운 일을 떠벌이지 않게 하소서. 몇 장 남지 않은 카렌다에, 낙서를 하지 말고, 여백을 즐기는 슬기를 주소서. 이 시가 들어 있는 시집을 꺼내 필자 이름과 선생님의 싸인, 날짜까지 기입하시고, 문협 회원들에게도 한 권씩 드리라며 50권을 보자기에 싸 주셨다. 그리고 며칠 후 사모님께 전화를 드렸더니, 병원에 모시고 오셨는데, 여전히 식음을 전폐하고 계신다고 하셨다. 그리고 또 며칠 후 전화에는 요양병원에 모셨는데, 가족도 일주일에 한 번 면회가 된다며, 면회 가시는 중이라고 하셨다. 필자는 안다. 병원-요양병원-요양원-하늘나라의 코스를. 필자가 아는 코스에서 제발 벗어나시기를 기도드린다. 유복자로 태어나셔서 가난이 인생의 가장 큰 죄라는 것을 뼈저리게 체득하시면서도 시에서 행복을 누리셨던 우리말의 달인, 언어의 마술사. 김시종 대문호. 이런 상황을 예견한 것은 아니었으나, 점촌사람들을 엮으면서 선생님을 ‘대문호’로 기록하고 싶어 이민숙 대표에게 이를 맡겼고, 그 초고를 선생님이 읽으시고 잘 하셨다고 승낙했는데, 그 기록이 책으로 태어날 무렵, 선생님은 요양병원으로 가셨다. 사람의 일이란 게 늘 이런 것인가? 뭘 좀 해보려고 하면 있어야 할 것들이 사라져 버린단 말인가?

문경매일신문

|